|

|

はじめに

🛠️雨戸も外壁と同じように

定期的なメンテナンスが必要です

雨戸のサビや色褪せをそのままにしていませんか?

雨戸を塗り替えることで美観が戻るだけでなく

耐久性も格段に向上します

今回は町田市玉川学園で行った

雨戸塗装工をご紹介します

====================

⭐ 1. 塗装工事の重要性:なぜ雨戸を塗る必要があるの?

🌿雨戸の寿命を延ばすためです

雨戸は常に雨風や紫外線にさらされています

塗膜が劣化するとサビが発生しやすくなり腐食が進みます

サビが進行すると雨戸の開閉に支障が出たり

穴が開いたりする原因になります

町田市は住宅が密集している地域も多いため

近隣への配慮(景観維持)という点でも塗装は重要です

塗装は雨戸を保護し長く使えるようにするための

必須のメンテナンスです

🎨塗り替えのメリット

- 耐久性・防水性の向上

- サビの進行を食い止める

- 家の美観が向上する

- スムーズな開閉の維持

====================

⭐ 2. 町田市玉川学園での雨戸塗装工事の

流れとポイント【写真で解説】

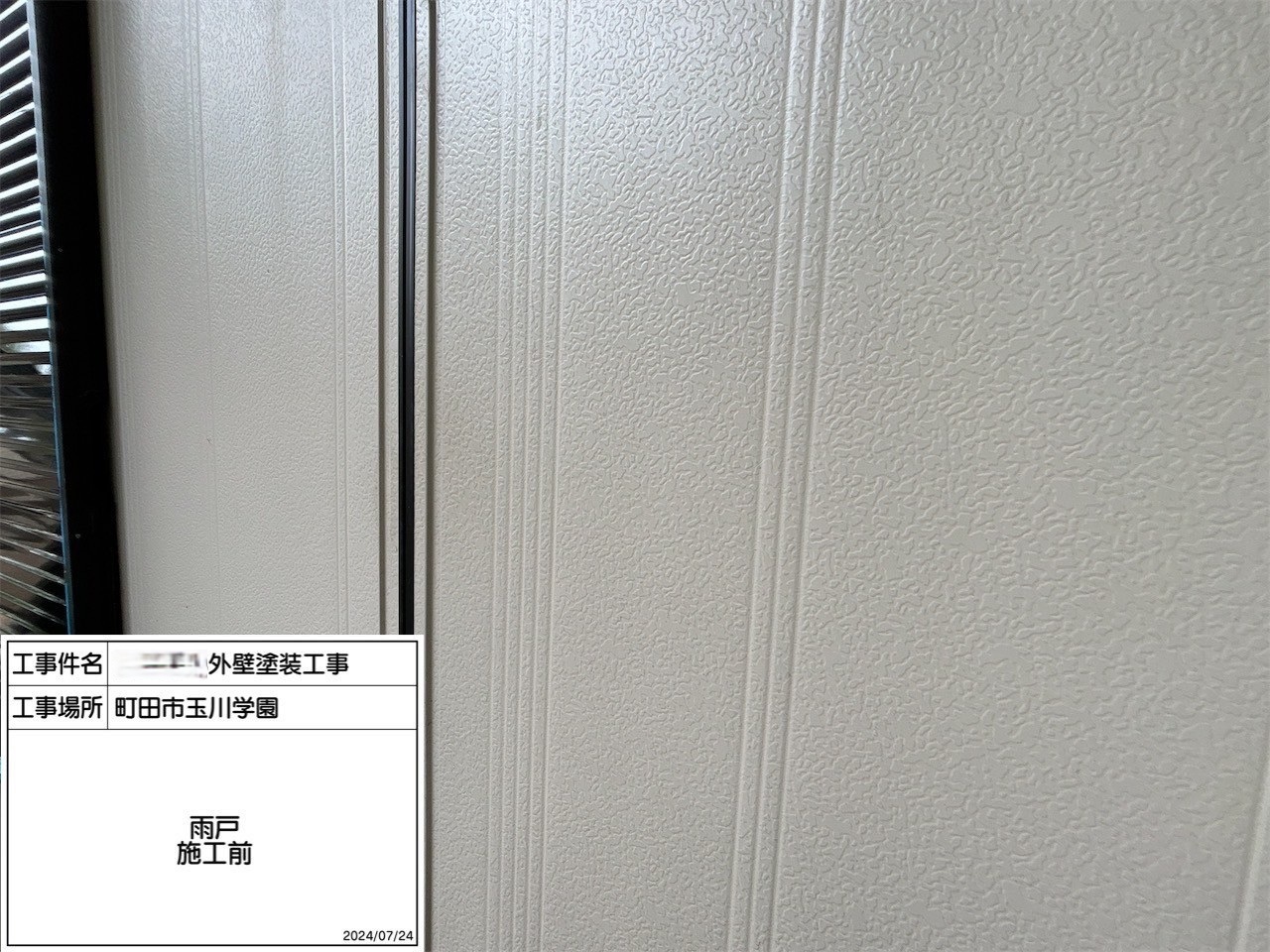

1️⃣ 施工前

🔍現状を確認します

施工前の雨戸の状態です

まだ大きなサビは見られませんが塗膜のツヤがなくなり

全体的に色褪せが見られます

このまま放置するとサビが広がる可能性が

あるため適切なタイミングでの塗装工事です

お客様のご希望の色を伺い準備を進めます

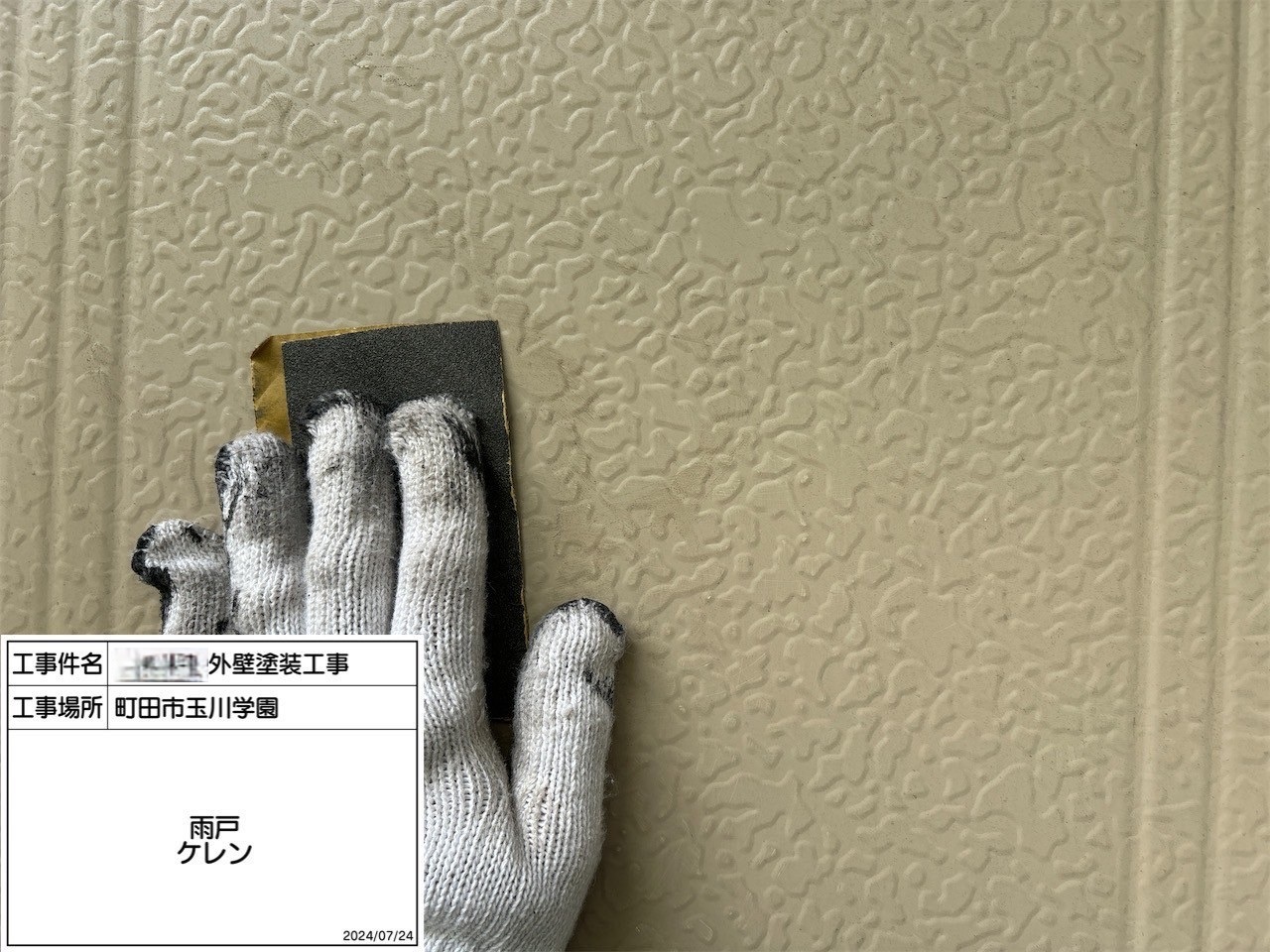

2️⃣ ケレン(最も重要な下地処理)

💪仕上がりを左右する大切な工程です

ケレンとはサンドペーパーやワイヤーブラシを使って

古い塗膜やサビを削り落とす作業です

雨戸塗装においてケレンは、本塗り以上に

重要な工程であり、耐久性を左右します

この下地処理を徹底することで

サビの再発を防ぎ塗料が剥がれるのを防ぎます

塗料の密着性を高めるための「目荒らし」も行います

丁寧にケレンを行うことで長持ちする美しい仕上がりになります

3️⃣ 下塗り(サビ止め)の実施

🛡️塗料を密着させる工程です

ケレンで下地を整えた後

サビの発生を抑えるための

下塗り(サビ止めプライマー)を塗布します

この下塗り材が、これから塗る中塗り・上塗り塗料を

雨戸にしっかりと密着させます

この工程を経ることで、塗膜の寿命が格段に長くなります

下塗りが完全に乾燥してから次の工程へ進みます

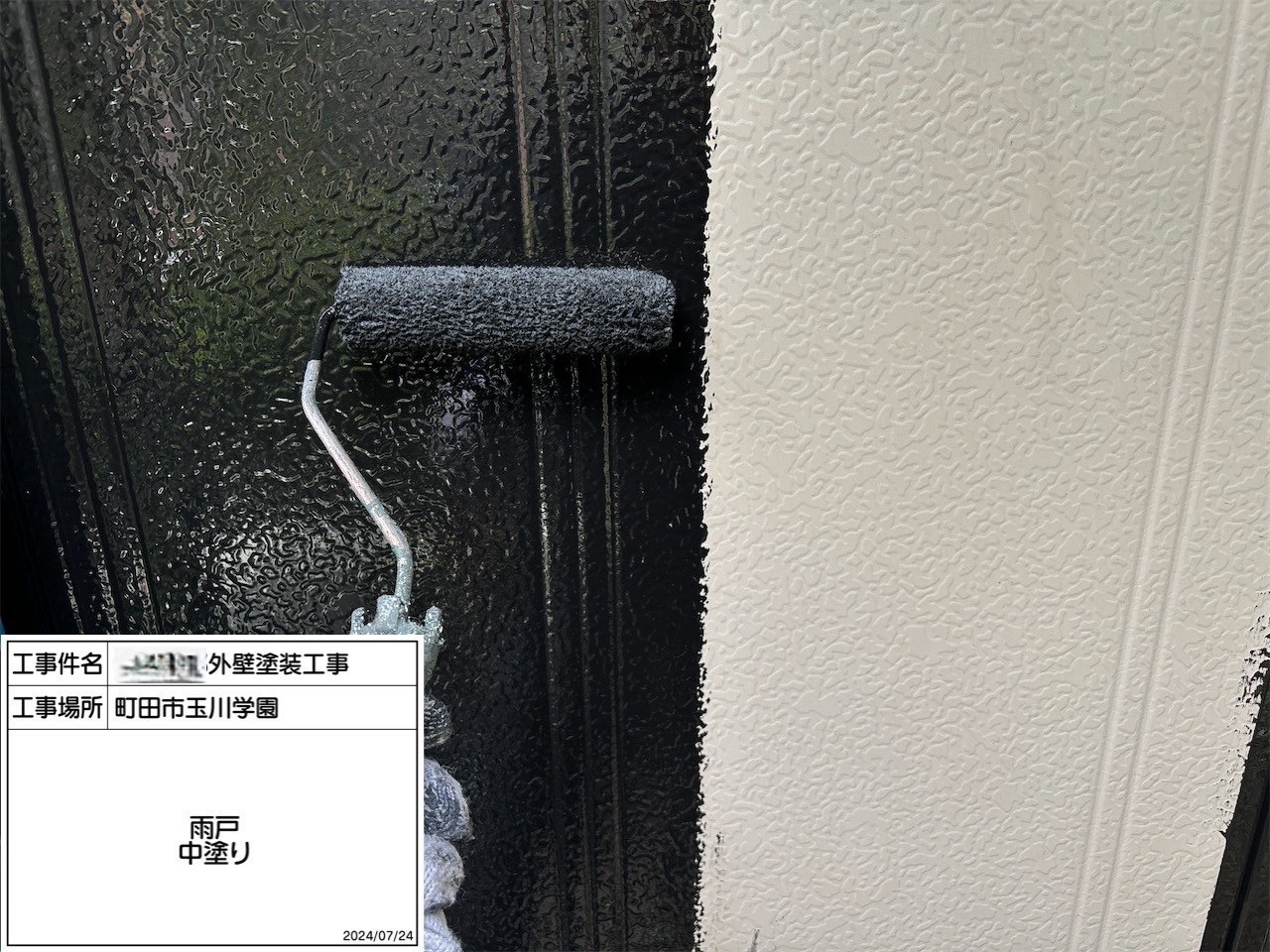

4️⃣ 中塗り(1回目の本塗装)

⚫︎塗料をたっぷりと塗布します

下塗りが終わったら1回目の本塗りに入ります

今回使用するのは耐久性の高い塗料の黒色です

中塗りは塗料の持つ性能を発揮させるために

必要な「膜厚」を確保する最初の工程です

ローラーを使ってムラなく均一に塗っていきます

複雑な形状の雨戸にもしっかりと塗料を浸透させます

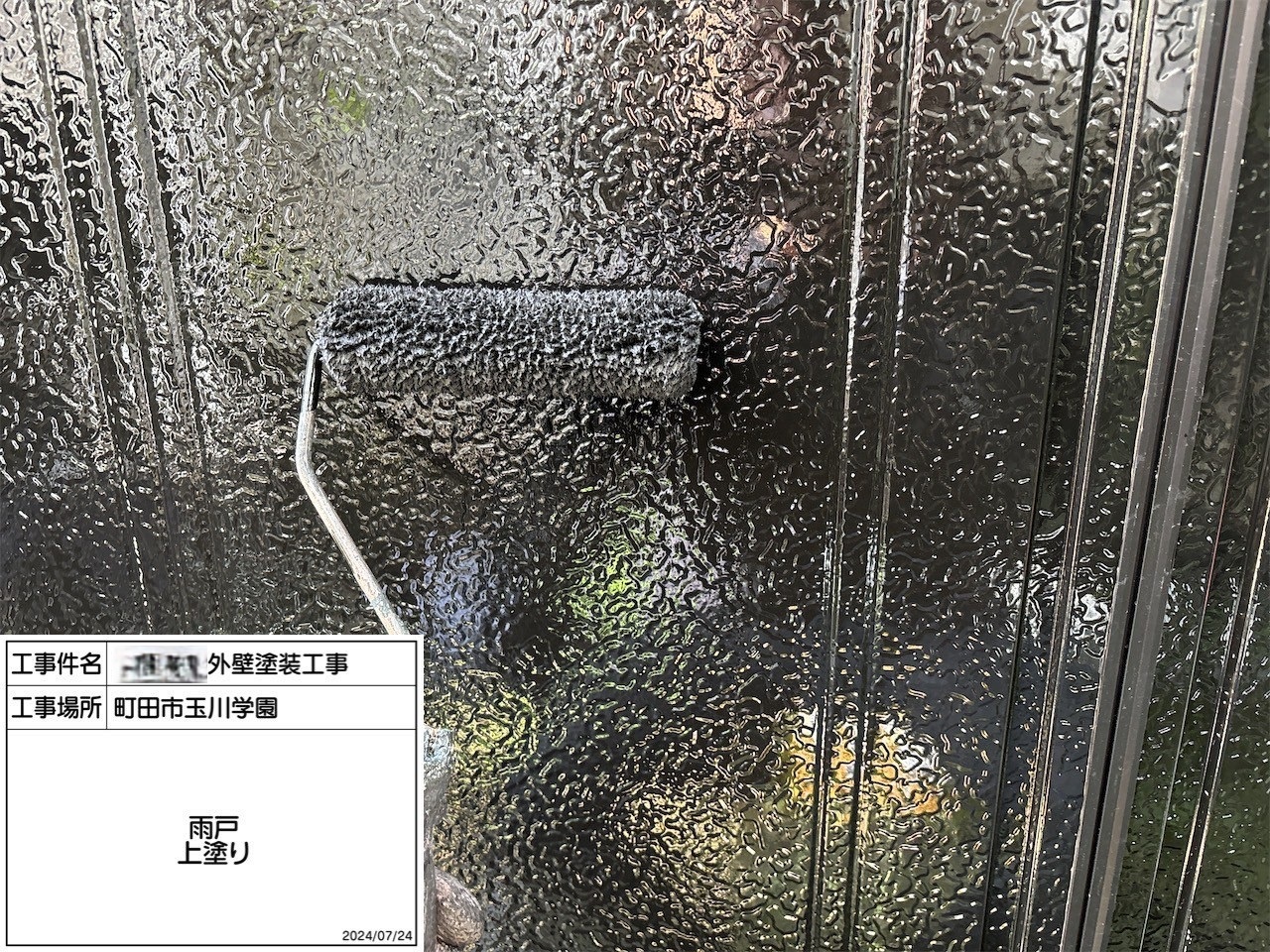

5️⃣ 上塗り(仕上げ塗装)

✨仕上げの工程です

中塗りが完全に乾燥した後上塗りを施します

上塗りは美観を整え耐久性を高める

最後の仕上げの塗装です

中塗りと合わせて2回塗ることで

塗膜が厚くなり紫外線や雨風に対する

耐久性が格段に上がります

特に町田市の環境を考慮し

選定した塗料でしっかりと保護します

これで美しい光沢のある雨戸へと生まれ変わります

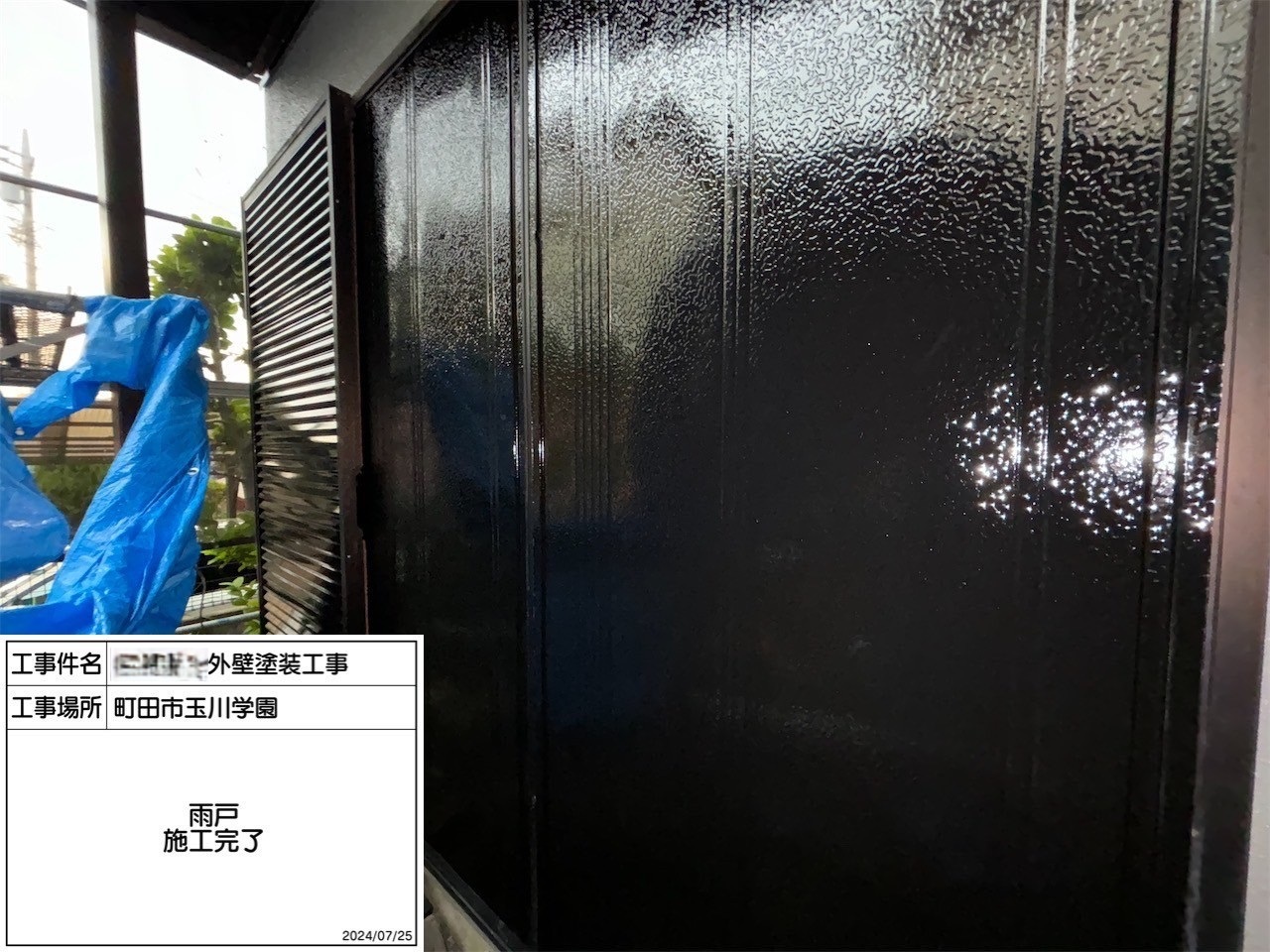

6️⃣ 完了

🌟全ての工程が終了し完成です

施工前の色褪せた状態から

艶やかな黒色に生まれ変わりました

これで雨戸はしっかりと保護され

今後数年間は安心してお使いいただけます

お客様にも仕上がりをご確認いただき工事完了となります

====================

まとめ

🔑雨戸塗装は家の寿命を守る鍵です

今回は町田市玉川学園での

雨戸塗装工事の事例をご紹介しました

雨戸の塗装で最も重要なのは

写真でお見せしたケレンという下地処理です

適切なケレンを行い、その後の工程を

確かな技術で施工することで雨戸の耐久性は大きく向上します

町田市で雨戸の色褪せやサビにお悩みの方は

ぜひ一度専門業者にご相談ください

地域に根ざした私たちがお力になります

📞町田市でのリフォームに関するご相談はお気軽にどうぞ